※記載内容はあくまで一般的なもので、実際の治療法、治療薬、検査等に関しては、全てご担当した医師が決定するため、記載内容と一致するとは限りませんのでご理解の程宜しくお願い致します※

近視の症状・原因の説明です。

新宿東口眼科医院では、症状に応じてコンタクトレンズや眼鏡での矯正、点眼液等での治療を行っております。

新宿東口眼科医院では、症状に応じてコンタクトレンズや眼鏡での矯正、点眼液等での治療を行っております。

近視

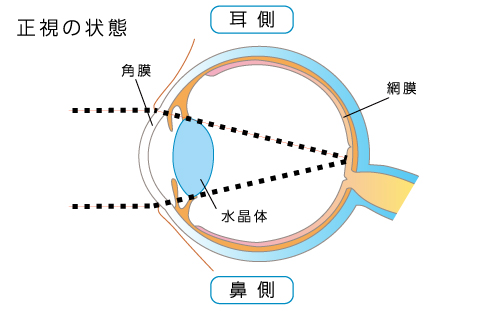

正視の状態

目に入ってきた光は、①角膜②水晶体(レンズ)を通って屈折し、③網膜(スクリーン)に像を結びます。網膜でピントが合うように、②水晶体の厚さを調節します。屈折した光が網膜上の一点に集まり、網膜上で像を結んでいる状態を「正視」といいます。

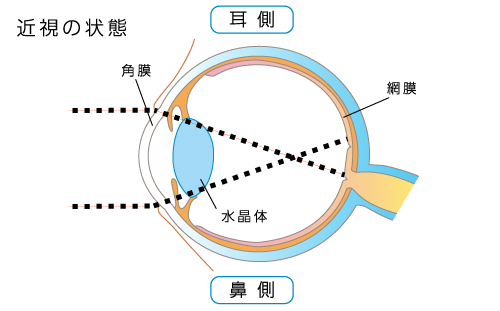

近視の状態

角膜・水晶体の屈折力が強い、または眼球の大きさ(眼軸)が長いために、網膜の手前で焦点を結んでしまう状態が「近視」です。

遠くのものは ぼやけて見えますが、近くのものはある程度近づけばはっきり見えます。(近視の強さによって変わります) 症状は遠くがぼやけて見える、かすんで見える、二重に見えるなどがあります。

原因は、解明されていませんが、”遺伝”と”環境”が互いに作用しあっていると言われています。強度近視の場合は軸性近視(眼球が後ろに大きく伸びている 状態)が多く、それに伴い網膜が薄くなるために合併症を起こしやすくなります。

遠くのものは ぼやけて見えますが、近くのものはある程度近づけばはっきり見えます。(近視の強さによって変わります) 症状は遠くがぼやけて見える、かすんで見える、二重に見えるなどがあります。

原因は、解明されていませんが、”遺伝”と”環境”が互いに作用しあっていると言われています。強度近視の場合は軸性近視(眼球が後ろに大きく伸びている 状態)が多く、それに伴い網膜が薄くなるために合併症を起こしやすくなります。

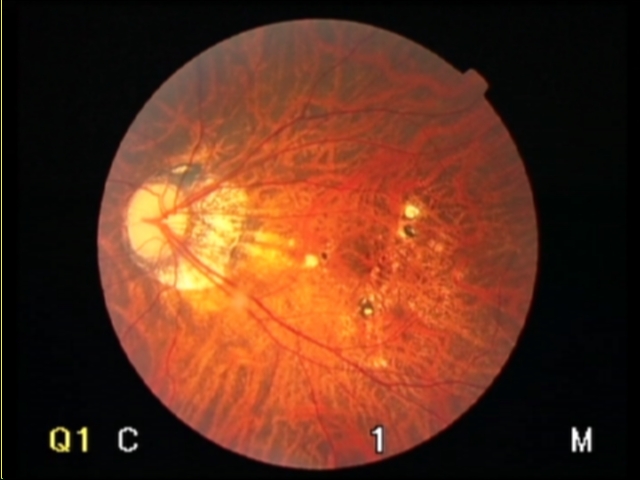

強度近視の合併症

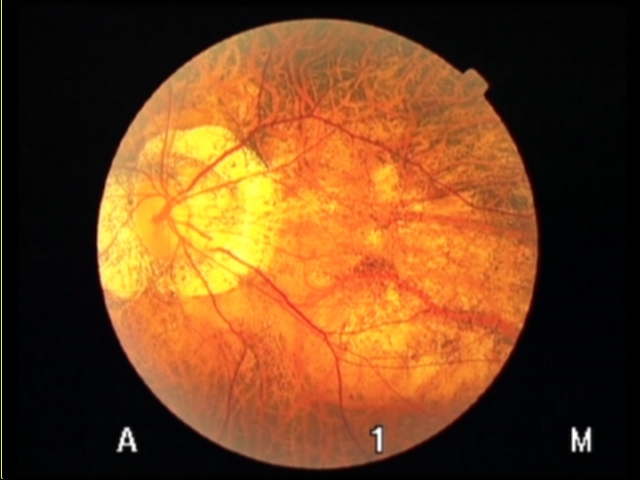

①豹紋状眼底

強度近視だと眼球が大きくなるため網膜が薄くなっています。そのため、後ろにある脈絡膜がすけてみえる状態になります。

強度近視だと眼球が大きくなるため網膜が薄くなっています。そのため、後ろにある脈絡膜がすけてみえる状態になります。

②限局性萎縮病変

後極部において脈絡膜毛細血管板が消失した場合、限局的の灰白色病変を示す。視力は比較的に良好で、強度近視の方に高頻度に見られる。視神経乳頭の周辺にこのような萎縮病変が出来ることをコーヌスと呼ばれています。

後極部において脈絡膜毛細血管板が消失した場合、限局的の灰白色病変を示す。視力は比較的に良好で、強度近視の方に高頻度に見られる。視神経乳頭の周辺にこのような萎縮病変が出来ることをコーヌスと呼ばれています。

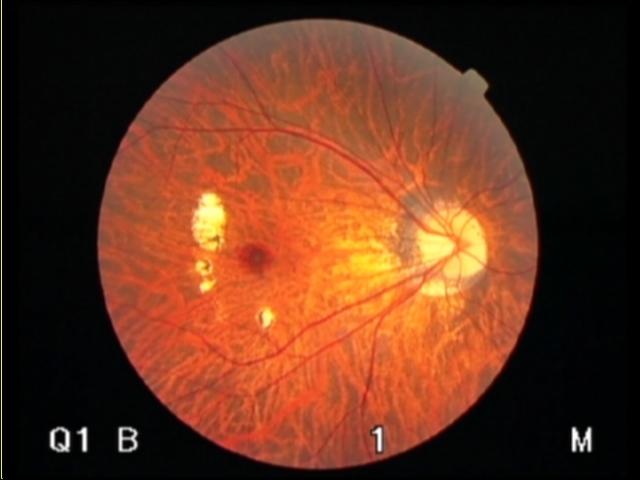

③黄斑部出血(Fuchs斑)

眼球の伸展に伴い網膜と接している脈絡膜の部分(Bruch膜)に亀裂を起こし、その部分に新たに浸入した血管が出血したものをいい、失明につながります。

これらのほかにも合併症は様々あるため、緑内障や網膜剥離などを起こすリスクも高まるので定期的な検査をおすすめします。

※「近視」は、眼鏡・コンタクトレンズ等で補正します。

※「近視」は、眼鏡・コンタクトレンズ等で補正します。

対象検査

オートレフラクトメーター、ケラトメーター

機械にて、遠視や近視、乱視がどの程度あるの確認します。

視力検査

機械で測定した数値を参考に、検査員が近視や遠視を測定していきます。

機械では、調節の機能により、正しい近視、遠視度数が出てこないためです。

視力検査時には、目を細めず、力をぬいて受けていただく、正しい度数が測定されやすいです。

機械では、調節の機能により、正しい近視、遠視度数が出てこないためです。

視力検査時には、目を細めず、力をぬいて受けていただく、正しい度数が測定されやすいです。

仮性近視

近くを見る作業をすると、焦点を合わせる筋肉が緊張し、この状態が多く続くと緊張が抜けにくくなり遠くに焦点が合いづらくなります。この状態を仮性近視といいます。度数が比較的軽く、矯正器具により適正な視力が得られます。

新宿東口眼科医院では間接的に筋肉の緊張を解くことができる、両眼視簡易検査器(ワック)での治療をしております。

新宿東口眼科医院では間接的に筋肉の緊張を解くことができる、両眼視簡易検査器(ワック)での治療をしております。

学校近視

学校近視とは学齢期の近視のことで、別名単純近視と言われます。

体の成長とともに、目の大きさや水晶体、角膜の屈折力など変化していくので、近視になる子が多くなってきます。単純近視ですので眼鏡で矯正できます。

体の成長とともに、目の大きさや水晶体、角膜の屈折力など変化していくので、近視になる子が多くなってきます。単純近視ですので眼鏡で矯正できます。